(モスクワ)

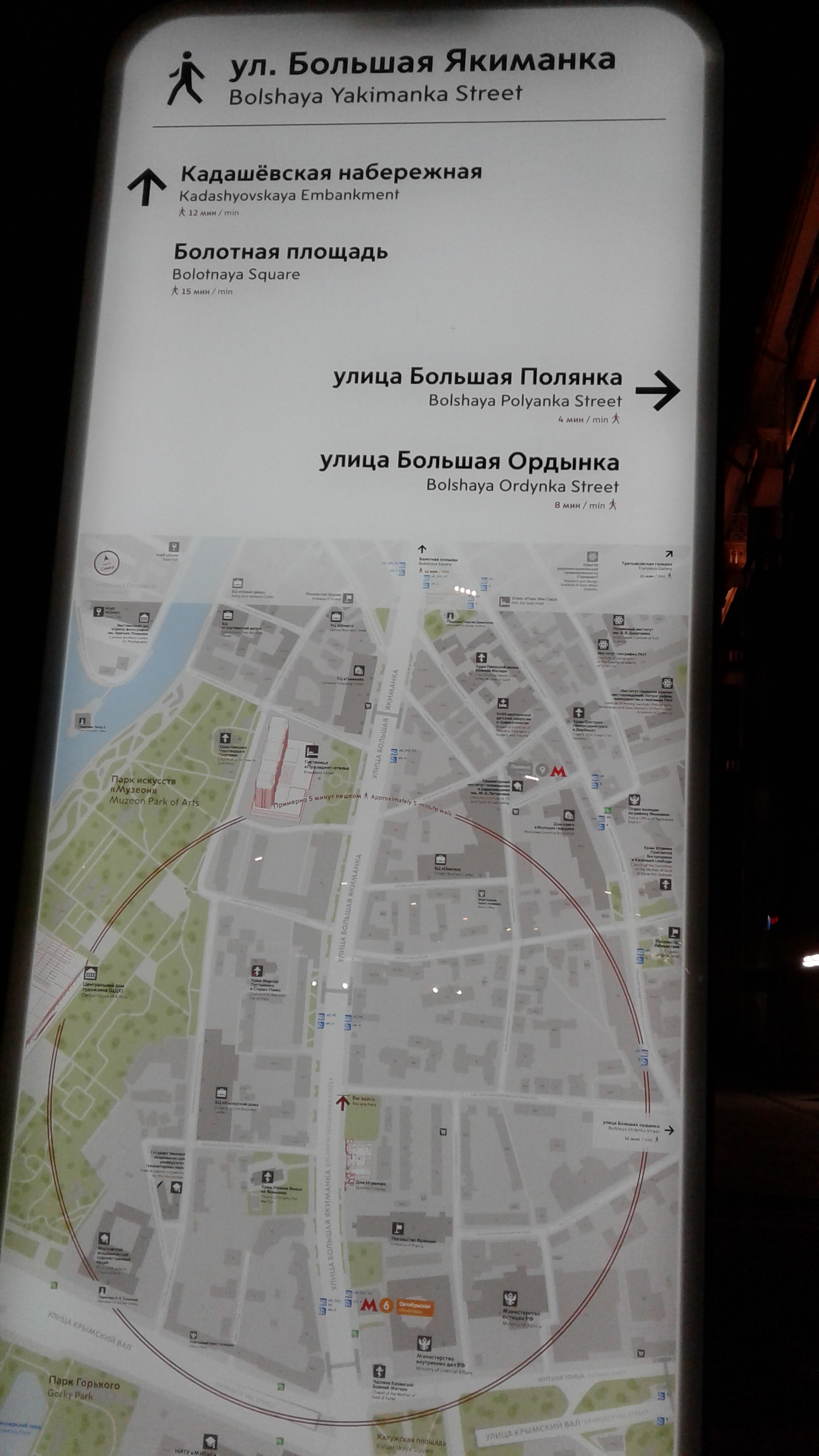

ヤキマンコ通りに来た。と言うためにモスクワに来た。

というわけでもないけれど、新しい場所へ行こうと決めたときにそれが寒い場所であることによって、なにか得体のしれない緊張感を伴うということがある。

寒い場所は、どうにかなるだろ感を削る。でもその細い場所にいることで、皮膚の外縁がくっきりとして、それはそのまま人間のかたちを表しているようにも思う。しばらく東南アジアにいて外縁をぼやかしていたので、余計に思う。

夏の初めだというのに、なんだか秋のにおいがすると思った。

夕方モスクワ空港に降り立って空港エクスプレスに乗った。線路の向こうに見える建設現場から埃が立ち上って、灰色の空に消えている。冷えてうすく乾いた町のにおい。車窓に切り取られた広い道には、かちかちと四角いソヴィエティックなビルが立ち並ぶ。私はロシアの「ソ連的」なイメージをさっそくここに作ろうとしていて、きっとこのビルは私の希望が建てた幻のビルに違いない。

と思うくらいには、まだ、ひねている自分を私はこそっと笑う。

携帯のSIMを買っていたので、現地の友人と連絡を取ったり車窓の風景を撮って送ったりしている間に空港エクスプレスはターミナル駅のパヴェレツカヤに着いた。携帯の常時接続によって、旅の身一つ感が、まる裸になる感じが薄れる。安心感と引き換えに、ちょっと物足りない。

乗り換えた地下鉄は途方もなく深く、出口の見えない奈落の底へ、エスカレーターはすさまじい速度で進むが上っているのか下りているのかよく分からない。人は並ぶことに慣れていて、彼らのつんととがった行列に私は再び「ソ連的」という名を付ける。ソ連という今はもうかたちのない概念に対して、自分がどういうイメージを思い描いていたかが、よく分かる。キリル文字の読めなかった私は地下鉄の行き先も分からず、あたりにいる人に道を聞いたが、半ギレで教えてくれない人もいれば、手をひいてホームまで連れて行ってくれる人もいた。さまざまな人がいるのはどこでも同じで、それを初めて出会った町の二面性という言葉に落とし込むのは、ちょっと違う気もする。

友人と落ち合うと、ビールの乾杯もそこそこに、ウォッカが供された。

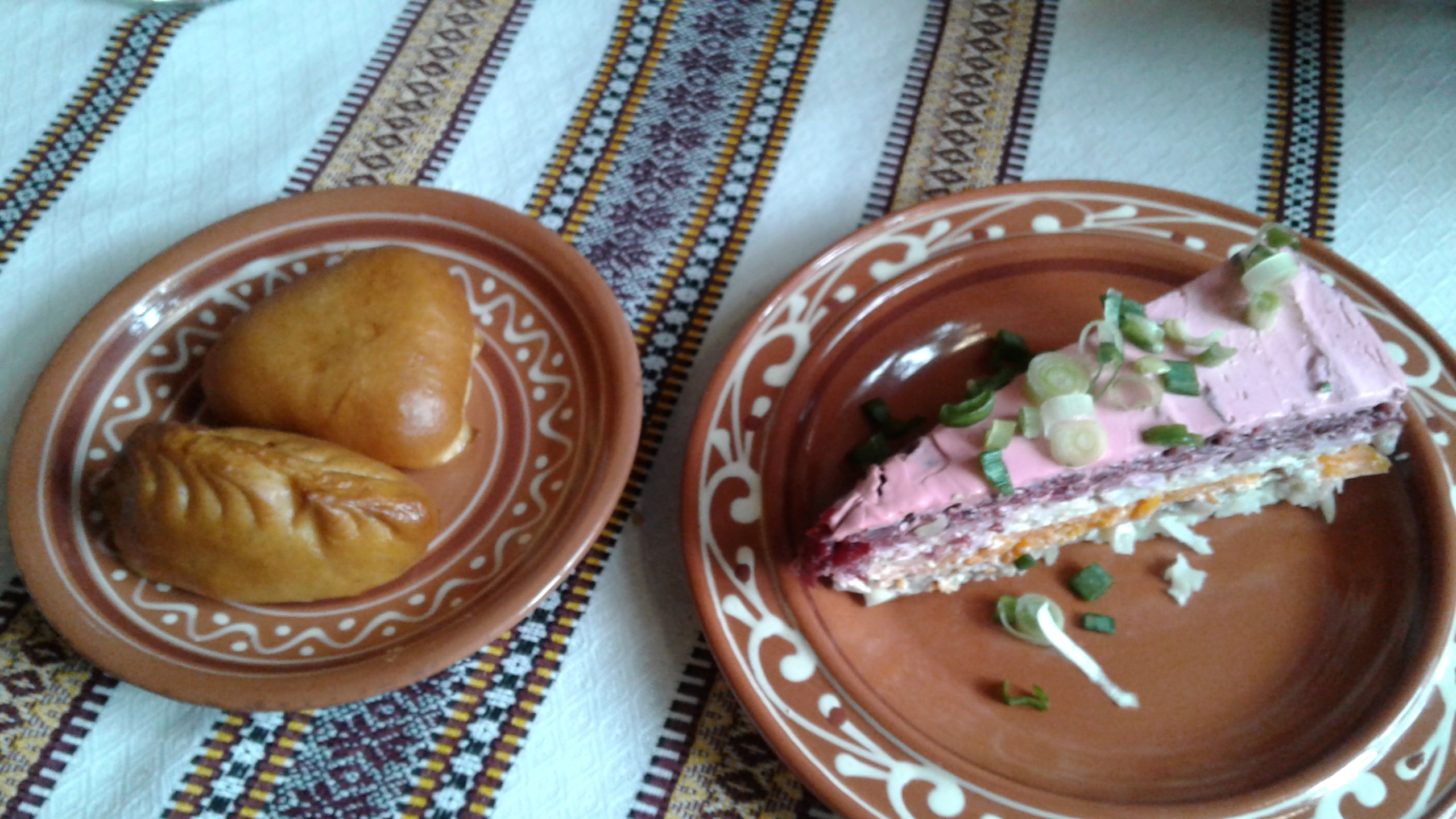

「ロシア料理はしょっぱくてつまみ的で、美味」との酒飲みの友人の言を信じ、ニシンやサーモンの塩漬けを食う。キャビアやイクラの魚卵を食う。キノコシチューやクリームチーズの入ったつぼ焼きを食う。カツレツを食い、牛タンを食い、ボルシチとピロシキとペリメニ(水餃子)は明日に回す。

初めて本場で飲むウォッカは水のようにすっきりサラサラ透明な風味で、今まで私がウォッカに対して抱いていた、甘くて辛いようなイメージは、あれはレッドブルウォッカを飲んで泥酔するときの胃のむかつきのことだったのだと知る。あんなむかつく味のウォッカには、なかなかお目にかかれない。こちらではキャビアの瓶詰めが安く手に入るのだが、その、内臓絞り出されるようなしょっぱさを、ウォッカはクリアに流してくれる。鮎の内臓を辛口の日本酒で流し込む記憶に重ねるが、あれは日本の夏であった。こちらはひんやりと寒い。

寒い場所で、ひっかかりのないクリアな酒を飲むのは、すこし心細い。

「毛皮のコートの下のニシン」という名の一皿があった。

ニシンやサーモンの塩漬けの上に、ニンジンのラペやポテトサラダ、ビーツや玉ねぎのマリネなどが載って、クリーム状のビーツ(いやチーズなのか?)で塗り固められて刻みネギを載せたそのつまみは、ケーキに良く似ている。私たちはそのケーキ然としたつまみをフォークで崩し、崩し、ビールやウォッカと併せる。

10時になると夜はすっかり暗く、白夜の洗礼はまだまだという感じだった。大ヤキマンコ通りと小ヤキマンコ通りからなる区画をなめると、私たちはUberを呼んで引き返し、ウォッカをきゅうきゅうと、勢いよく飲んだ。

きっと毛皮のコートの下は酒で出来ている。と私はほろ酔いの頭でロシアを脱がそうとしている。しかし、うすら寒い場所である、酒に取り囲まれている。そのくらいのことしか分からない。ヤキマンコ通りの車線は広かったが、ロシアというものが広いのか狭いのかも分からない。私たちはウォッカをソーダ水で割りながら飲んでいるが、果たして正解なのだろうか。

それでも明日はクレムリン観光である、私はロシアにいるのであると自分に言い聞かせながら、眠りについた夜更けの3時、空は既に白みはじめていた。ヤキマンコ通りには雨の跡があったなと、私は灰色の夜明け空に涙を思い浮かべた。